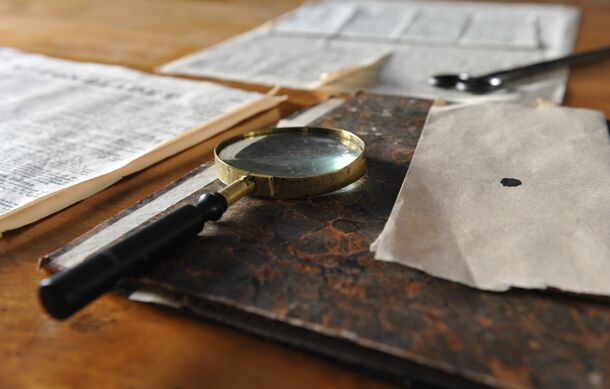

В России 10 ноября отмечается День сотрудников органов внутренних дел. Рассуждая о важности того, что МВД должно быть открытым для общества, Владимир Колокольцев подчеркнул заинтересованность министерства в острых публикациях и готовность активно содействовать СМИ. В частности, Колокольцев отметил особую роль такого жанра как журналистское расследование. В эти дни в Петербурге на площадке Центральной библиотеки имени А.П. Чехова работает выставка «Короли репортажа», посвящённая выдающимся журналистам-расследователям в ретроспективе последних двухсот лет. О наиболее резонансных публикациях, которыми буквально зачитывались в Российской империи, шеф-редактору Business FM Петербург Максиму Морозову рассказала куратор выставки Наталья Бачинская.

Максим Морозов: С каких эпизодов, с каких авторов — репортёров, расследователей вы начали?

Наталья Бачинская: Основателем расследовательской журналистики считается Александр Сергеевич Пушкин. Отправной точкой называют его «Историю Пугачёвского бунта». Это, конечно, не совсем журналистика, а публицистика.

Максим Морозов: К тому же, отчасти вынужденная для Александра Пушкина работа, потому что ему было тяжеловато с деньгами, а это был своего рода «госзаказ» от Николая I — провести расследование. Пушкина допустили ко всем архивам. Он пытался быть объективным, но исследование, тем не менее, тенденциозное, потому что выполнено по заказу двора — победившей стороны.

Наталья Бачинская: Пушкин хотел написать про Пугачёва, но сказал Николаю I, что будет писать про Суворова, и благодаря этому начал собирать документы, связанные с Пугачёвским бунтом.

Максим Морозов: Потому что Суворов был участником подавления Пугачёвского бунта.

Наталья Бачинская:

Такими хитрыми способами Пушкин вышел на документы, которые при Екатерине II были запрещены. Считалось, что если вы интересуетесь Пугачёвским бунтом, то вы — политический преступник. Это была запрещённая тема! Пушкинские наработки, конечно, немного покромсали, что-то убрали, например, идеологическую составляющую — что крестьяне достаточно уважительно относились к Пугачёву.

Но в итоге книга не была признана. Ее тираж составил 3 000 экземпляров, из которых 1 200 были напечатаны за счёт государства.

Максим Морозов: Огромный тираж по тем временам.

Наталья Бачинская: Огромный тираж. Остальное было напечатано за деньги Пушкина. Он, действительно, хотел поправить свое финансовое положение. К сожалению, больше половины книг было не раскуплено. Когда он умер, они стояли стопками у него в квартире.

Максим Морозов: Не было общественного интереса?

Наталья Бачинская: Было очень много отрицательных отзывов. От Пушкина ждали поэмы, написанной байроновским языком, гнетущего, отрицательного отношения к Пугачёву, а этого не было.

Максим Морозов: Обманул ожидания. Пугачёв получился не карикатурным.

Наталья Бачинская: Да, именно так. Но вообще почти ни с одной историей, связанной с расследовательской журналистикой, у писателей не задалось. Можно только привести в пример Мултанское дело, которым занимался Владимир Короленко.

Максим Морозов: Давайте подробнее расскажем о фабуле дела и о работе Короленко.

Наталья Бачинская:

Под Вяткой было поселение вотяков Мултан. Вотяки — это небольшой народ. Местных жителей обвинили в том, что они принесли в жертву человека. Был найден труп без головы, легких и сердца. Было следствие. Девять человек присудили к каторге. Но журналист, который освещал этот процесс, понял, что здесь что-то неладно, и обратился к Владимиру Короленко.

Дело пошло на пересмотр. Приехал сам Короленко, он провел работу даже, наверное, не столько журналиста, сколько следователя. Восстановил поминутно последние три дня жизни жертвы, прошёл весь путь, опросил всех свидетелей, съездил в морг, прочитал документы о вскрытии. Потом пришел в суд и был абсолютно уверен в том, что эти люди не виноваты. На территории их поселка была православная церковь, они уже давно, много поколений были православными людьми, и никаких жертвоприношений в принципе быть не могло. Но на втором суде их снова обвинили. Тогда Короленко уже самостоятельно подаёт прошение о пересмотре дела, за свой счёт нанимает им адвоката, публикует огромное количество статей, выступает в их защиту во всех юридических институтах, которые в то время были в России. В итоге их оправдали. Но виновного тогда так и не нашли. Дело было настолько громким, что, насколько я знаю, его даже после революции изучали на юридических факультетах. Было предположение о том, что на территорию этого мултанского поселения не раз претендовали соседи, которым нужна была эта земля. Это дело вызвало всероссийский интерес! Все следили за ходом событий и болели за мултан, потому что Короленко сумел убедить людей в том, что они не виноваты. Главное здесь — это опубликованные статьи.

Максим Морозов: Всегда ли расследование выливается в литературное произведение?

Наталья Бачинская: Приведу пример. У Достоевского были написаны две статьи по поводу пожаров в Петербурге 1862 года, но ни одна из них не была опубликована. На первой статье рукой Александра II написано: «Запрещено. Кто автор?»

В мае 1862 года в Петербурге вспыхнули очень сильные пожары. Выгорел весь квартал Апраксиного двора, огромная территория. Пожар был настолько сильный, что горящие головешки перебрасывало через Фонтанку, и на противоположной стороне тоже выгорел весь квартал. Государство решило воспользоваться этой ситуацией. В тот момент были очень сильны либеральные взгляды, хотели ввести Конституцию, в том числе и дворяне уже говорили об этом. В пожарах обвинили студентов.

Максим Морозов: «Великие реформы» Александра II.

Наталья Бачинская: Да. После реформ в Петербурге было очень сильное либеральное течение. В основном, это течение было среди студентов. Студентов обвинили в пожарах, они стали антигероями, общество от них отвернулось. Либеральные течения потихоньку начали сходить на нет. Достоевский как раз об этом и писал. Что вы делаете? Вы обвиняете целое сословие, студенчество! Причем настолько сильно, что были случаи, когда студентов, проходящих мимо пожаров, просто кидали в огонь и они сгорали заживо. Такой была ненависть к студентам, в первую очередь, из-за страха, конечно.

Максим Морозов: Невозможно не сказать о Чехове.

Наталья Бачинская: Его огромный труд — «Остров Сахалин», труд, который неблагоприятно сказался на его здоровье, и, может быть, привел к тому, что он так рано умер. Работы Антона Павловича Чехова тоже могут быть отнесены к зачаткам расследовательской журналистики. Он выбрал очень интересную форму опроса свидетелей – придумал перепись, с которой до сих пор считаются, к которой до сих пор обращаются. Очень важное дело. Он использовал метод погружения – работал в больнице, как врач нашёл общий язык с каторжанами. Он задавался многими вопросами, в том числе и таким острым на сегодняшний день, как положение женщин на каторге, проявлял интерес к феминистической теме.

Главная же тема была в том, насколько исправительное учреждение помогает каторжанам исправиться. Конечно, Чехов пришёл к выводу о том, что никакой исправительной работы на Сахалине не ведётся.

Вслед за Чеховым на остров Сахалин буквально через десятилетие поехал Влас Дорошевич. Он провел настоящее журналистское расследование.

Максим Морозов: Если не ошибаюсь, книга называется «Каторга».

Наталья Бачинская: Да, «Каторга». Более того, он поехал туда с фотоаппаратом. Есть очень много фотографий того времени, конца XIX века. Дорошевич плыл на корабле вместе с каторжанами, не имея никаких бумаг о том, что он может там работать, предполагая, что когда он приплывет, его тут же отправит обратно.

Влас Дорошевич проник на Сахалин тайно. Ему не разрешали разговаривать с каторжанами. Он делал это украдкой, когда их выпускали на прогулку. Перешёптывался с ними, стоял под водосточными трубами и подслушивал, что они говорят. Спаивал охранников, чтобы они ему рассказывали. У него было настоящее, 100-процентное погружение.

Такими же погружениями, такими же перевоплощениями всегда славился Владимир Гиляровский. Его-то как раз и называли «королём репортажа». У него есть несколько очень интересных репортажей. Один из них у нас представлен, называется «Орехово-Зуево». Это катастрофа, пожар на фабрике Морозовых, потомков известного мецената Саввы Морозова. Для того, чтобы получить денежное вознаграждение за потерю собственности, вероятно, был поджог в общежитии, в котором жили люди. Многие не спаслись. История вообще гоголевская, потому что все ждали, что для расследования из Москвы приедет большой чиновник. Полицейский маленького ранга, который охранял территорию, принял Гиляровский за чиновника.

Максим Морозов: Легко было принять, потому что Гиляровский выглядел очень внушительно, был большим, статным человеком.

Наталья Бачинская: Да. И этот полицейский рассказал ему всю историю, благодаря чему она и попала в прессу.

Максим Морозов: Владимир Гиляровский замечательно описал Хитровку, её быт, низы, всё то, что происходило в Москве в те годы.

Наталья Бачинская: Да, Хитровский рынок. В Петербурге тоже был журналист, который описывал низы Петербурга, — Владимир Михневич. Кстати, Михневич, Дорошевич и Лесков похоронены на Литераторских мостках Волковского кладбища. Владимир Михневич написал книгу «Язвы Петербурга», где описывал примерно такие же вопросы, которые описывал в Хитровке Гиляровский.

Генеральный директор «Фирмы Изотерм»

Генеральный директор «Фирмы Изотерм»

Основатель и президент Центра поддержки искусств Санкт-Петербурга

Основатель и президент Центра поддержки искусств Санкт-Петербурга

Заместитель директора Агентства журналистских расследований

Заместитель директора Агентства журналистских расследований

Глава комитета по промполитике, инновациям и торговле

Глава комитета по промполитике, инновациям и торговле